登山ブームということもあり,山での遭難事故をよくニュースで見かけるようになりました.実は日本では年間2000-3000人程度の遭難事故が起こっています.本項では遭難事故の現状と理由,対策について紹介していきます.

目次

遭難てなに?

山岳遭難と聞くとよくイメージするのは,雪山で吹雪にあったり,道をそれて道がわからなくなったりなどのイメージがあると思います.もちろん命にかかわるような危険にあうことも遭難ですし,よくメディアで取り上げられるのは死亡事故なのです.

しかし登山業界では広く一般に「自分で下山することができなくなること」を遭難と考えます.これには死亡や大きなけがも含みますが,軽微なけがで動けないような人も含められます.自分の力で降りられずに,他人の力や救助をしてもらった,その時点で遭難となるのです.

遭難てどのくらい起きているの?

では実際に日本では山岳遭難はどのくらい起こっているのでしょうか?

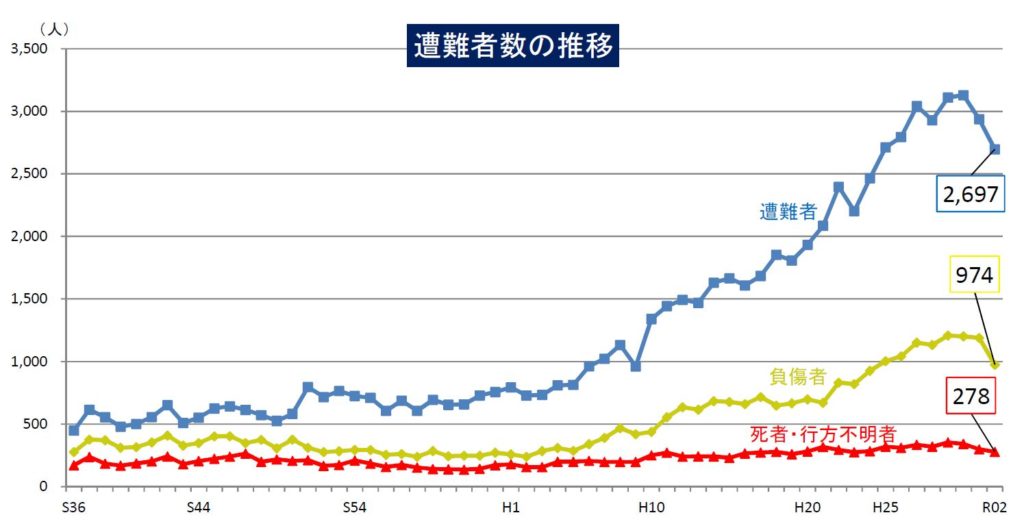

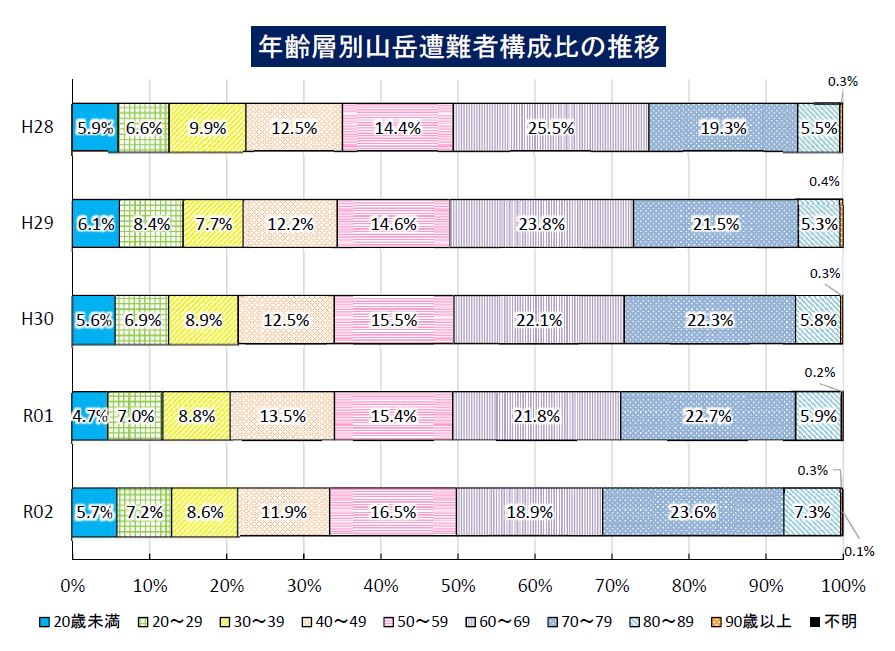

警察庁が出している「令和2年における山岳遭難の概況」によると,山岳遭難の発生件数は2294件で,山岳遭難者数は2697人でした.令和2年は新型コロナウイルス流行の影響で登山者人口自体が少なかったと思われますが,令和2年を除くと山岳遭難者数は近年増加傾向にあります.

また遭難者の約1割にあたる278人が亡くなっています.こちらは人数自体はおおむね横ばいで遭難者全体に占める割合は下がってきています.

なんで遭難は起こるの?

山岳遭難が起こる状況は?

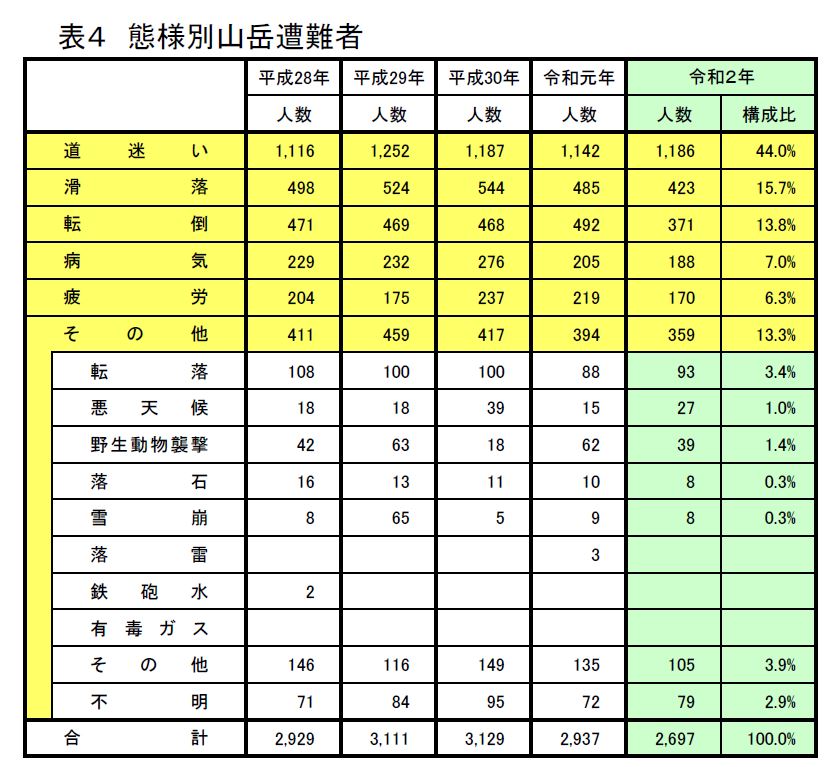

ではなぜ山岳遭難は起きるのでしょうか?山岳遭難が起こる状況(態様)は主に5つあります.それは道迷い,滑落/転落,転倒,病気,疲労の5つです.その中でも道迷いでの山岳遭難は全体のおよそ半数を占める一番多い状況です.そのほかは怪我や病気,疲労のため動けなって遭難するというものです.

- 道迷い

- 滑落/転落

- 転倒

- 病気

- 疲労

道迷い

道迷いは遭難する状況として一番多いものです.登山道から外れて進んでしまうことで行き道,戻り路がわからなくなり自力での下山ができなくなり捜索が必要になることがあります.

滑落/転落

滑落や転落することでも遭難します.滑落や転落は重大事故であり時として命にかかわります.外傷などが原因で動けなくなり救助が必要になる場合があります.

転倒

転倒も滑落や転落と同様に外相が原因で動けなくなり救助が必要となることがあります.滑落や転落と比べると外傷の程度としては軽度のことが多いですが,軽いねん挫などでも歩行ができなくなれば自分での下山ができなくなり遭難となります.

病気

持病の悪化や急病などが原因で動けなくなる場合もあります.

疲労

長時間行動や道迷いの結果として,あるいは悪天候などで疲労がピークになると動けなくなり自分での下山ができくなり遭難となります.

山岳遭難が起こる要因は?

山岳遭難が起こる状況について説明してきました.では遭難が起こる要因はいったい何なのでしょうか?山岳遭難が起こる原因は

- 装備不足

- 知識不足

- 判断ミス

- 技術不足

- 体力不足

- 事前の体調管理不十分

- 不慮の要素

などがあります.これらの項目についてそれぞれ説明していきます.

装備不足

装備不足は主に残雪期などでよく起こります.雪が残る状況であるのにアイゼンやピッケルなどを装備していないために滑落するという事故はたびたびあります.他にも防寒具がなかったり,登山靴が不十分な仕様などであったり装備が不足すると様々な状況で遭難につながります.

知識不足

事前のルート確認が不足していたり,ルートの状況が把握できていなかったりなどルートに関する情報を事前に確認していないと道迷いなど起こりえます.

判断ミス

「勇気ある撤退」という言葉を聞いたことがありますか?登山では天候や装備,体力,ルートの状況など様々な要素を考慮して状況判断をする必要があります.判断ミスを犯し行ってみれば無謀な挑戦をしたために遭難するという遭難者も多くいます.適切な判断をするためには適切な知識も必要なため知識不足ともつながります.知識が十分にあっても状況が十分に把握できていないと判断ミスをすることがあります.

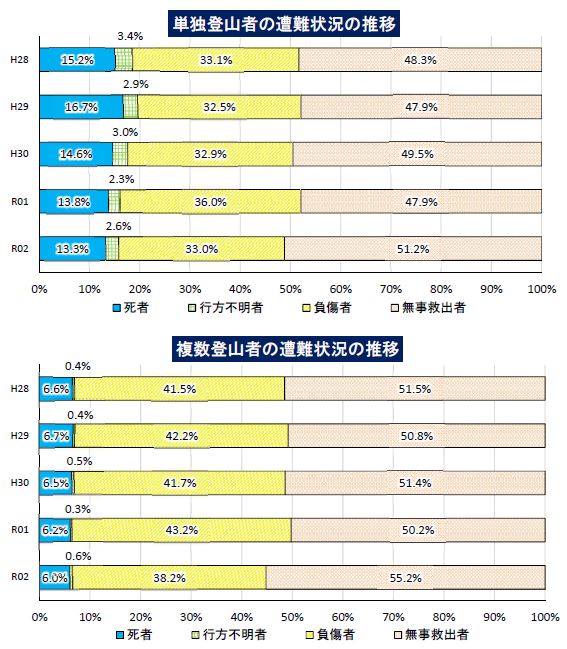

山岳遭難では全体の3-4割が単独登山者の遭難です.また遭難者のうち死亡につながる遭難の割合も単独登山者の方が高いです.これは複数人の場合にお互いにサポートしあえるためと考えられますが,一方で一人よりも複数人の方が状況判断を適切に行えるということも関与しているかもしれません.

技術不足

三点支持や岩稜帯あるきなどの技術が不足していると転倒や滑落,転落につながります.またルートファインディングの技術が十分にあれば道迷いをする可能性はさがります.これらの技術によって引き起こされる遭難もあると思われます.

体力不足

登山は様々なスポーツの中でも長時間の活動や高低差のある移動など体力が必要なスポーツです.体力を消耗すると疲労のため動けなくなったり,あるいはパフォーマンスが低下してバランスを崩しやすくなったりなど遭難につながります.

事前の健康管理不十分

登山中の三大死因のひとつに心臓突然死があります.もともと心臓病などの基礎疾患がある人は十分な治療を行ってから登山を開始する必要があります.また体調不良の時に登山をすると判断力やパフォーマンスが低下し遭難につながる場合があります.

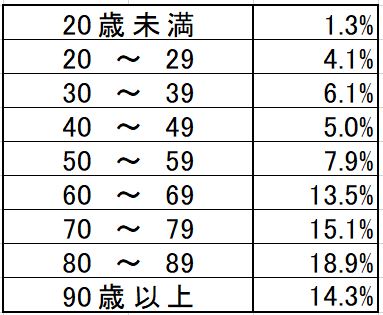

体力不足や健康管理不十分などは誰にでも起こりえますが,より高齢者の登山者で起こりやすいと考えられます.登山人口が多いというのもありますが,山岳遭難者は若年者よりも中高年に多くなっています.また山岳遭難者の中でも死者が占める割合も60歳以上になると1割を超える高さになっています.

不慮の要素

これまで紹介してきた要因は事前の準備である程度防ぐことができます.しかし遭難には悪天候や災害,足場の崩壊など防ぐことのできない不慮の要素があることも知っておく必要があります.

遭難に備えて何をすればいい?

これまで山岳遭難が起こる状況や要因を解説してきました.では我々は山岳遭難に備えて何をすればいいのでしょうか?

事前にできること

- 登山届をだす

- 山岳保険に入る

- 事前トレーニング(体力・技術・知識)

- 健康管理

登山届を出す

登山届を出すことは非常に重要なことです.登山届には登山者の情報,予定したコース,装備,緊急連絡先などを記載しましょう.登山届があることで警察は腎族に捜索や救助を行うことができます.

山岳保険に入る

遭難して救助された場合にその費用は高額なものになります.そのため事前に山岳保険に入っておくほうがいいでしょう.

事前トレーニング

体力や技術,知識不足が山岳遭難の要因になることは説明してきました.これらを事前にトレーニングすることで山岳遭難のリスクをさげることができます.自分が行きたいルートに対して不足しているものは何かを把握してしっかりと準備をしましょう.

健康管理

持病がある人は事前に主治医に相談しておきましょう.山岳医に相談するのもいいかもしれません.また山行中に足りなくならないような十分な薬を準備しましょう.

持病がない人でも健康管理をしっかりとして万全な体調で当日を待ちましょう.

現場でできること

- 慌てて判断しない

- 休憩を取りながら行動する

- GPSや地図アプリを利用する

- 引き返す勇気をもつ

慌てて判断しない

何よりも落ち着くことが大切です.慌てることで判断ミスを招きやすくなります.冷静に状況を把握して最善の判断を行うようにしましょう.この最善の判断というのは目的を達する判断ではなく安全に下山するための判断です.

休憩を取りながら行動する

同じ時間を行動するのでも休憩を取りながら,エネルギーを補給しながら行動することで疲労を軽減することができます.疲労がたまると判断ミスを起こしやすくなったり,パフォーマンスが低下して滑落につながったりします.疲れる前に定期的に休憩を取りながら行動しましょう.

GPSや地図アプリを利用する

最近ではスマートフォンでGPSや地図を利用できるアプリもたくさんあります.このような文明の利器を使用することで道迷いを減らすことができます.また自分の現在位置も把握することでペース配分も容易になるため得日利用していきましょう.

万が一,遭難したときはどうしたらいい?

万が一,遭難したときにはまず落ち着きましょう.そうして状況を整理しつつ管轄の警察に遭難した旨を伝えましょう.

道迷いの場合には下るのではなく登るというのも一つの手段です.登ることで稜線に出ていずれ登山道にたどり着きます.またビバーグをして体力の回復につとめましょう.

まとめ

遭難についての現状や要因などを説明してきました.登山に行く場合には万全の準備をして少しでも遭難する可能性を下げてから行くようにしましょう!!

コメント