登山道を歩いていて

「あれ?あの人たちあんなところ歩いているけど道なんてあったかな?」

と思ったことはありませんか?実はそれバリエーションルートなんです.

バリエーションルートでは一般道とは違う装備,知識,技術が必要になってきます.特にクライミング(登攀)の要素がある点が一般道とは大きく異なってきます.

ということで,今回はバリエーションルートで登攀を行うときに必要なクライミングシステムについて紹介していきます.

目次

バリエーションルートでのクライミングって?

そもそもバリエーションルートって何なの?という人もいると思います.バリエーションルートとは「一般道ではない道」のことをいいます.「人が歩いて登るための道」ではない道を進むため,草木が茂っていて道がわかりにくかったり,足場が崩れやすかったり,傾斜がある場面ではクライミングが必要になってきます.

ボルダリングやフリークライミングなどのスポーツクライミングでは落下を前提として難易度の高いルートを選択しますが,アルパインクライミングともいわれるバリエーションルートでのクライミングは「絶対に落下しない!!」ということが前提となります.山岳地帯での落下は滑落や墜落につながり命を脅かします.そのためスポーツクライミングとは異なり自分の限界のグレードではなく一段階落としたルートを選択することが一般的です.

とはいえクライミングである以上,アルパインクライミングでも落下する可能性はあります.そんなときに命を守るためにクライミングシステムはあります.

バリエーションルートで必要なクライミングシステムってなに?

垂直に近い壁を登る以上,バランスが崩れたり手足が滑ったり,あるいは岩が崩れたりして落下する可能性はあります.もし,そんなときにロープによる確保がされていなかったらクライマーは地面まで落下し激しく叩きつけられます(このロープを使用しないスタイルを「フリーソロ」といいます).あるいは地面に叩けつけられたのち更に落下しそのまま滑落します.

そのためクライミングを行うときには2人以上で交互に登り,登っていない方が登っている方をロープで確保します.この一連の流れをクライミングシステムといいます.

クライミングで必要な装備については下記リンクを参照してください.

クライミングシステムはロープの種類や流れによってシングルロープ,バックロープ,ツインロープ,ダブルロープ(ハーフロープ)に分類されます.ここではアルパインクライミングで最も使用されるダブルロープのシステムの流れについて解説していきます.

- シングルロープ

- バックロープ

- ツインロープ

- ダブルロープ(ハーフロープ)

クライミングシステムの流れ

クライミングシステムの流れは①登攀前の準備→②リードの登攀→③フォローの登攀→④終了点での行動の順番で流れます.マルチピッチのクライミングでは①~④を繰り返しながら登っていきます.

- 登攀前の準備

- リードの登攀&確保

- フォローの登攀&確保

- 終了点でのギアの受け渡し

ダブルロープのクライミングシステムでは通常2人,場合によっては3人で1パーティを構成します.役割は以下の通りです.

- リード(L):最初に登る人.支点をとりながら登り終了点到着後にフォローの確保を行う.

- フォロー(F):リードの次に登る人.リード登攀中は確保を行う.

- フォロー2(3人パーティの場合)(F2):フォローと同時に登る.

| リード(L) | フォロー(F) | フォロー2(F2) (3人パーティの場合) | |

|---|---|---|---|

| 登る順番 | 最初 | (L)登攀後 | (L)登攀後 (F)と同時 |

| 役割 | 終了点や中間支点の構築, (F)/(F2)の確保 | 中間支点の回収 (L)の確保 | 中間支点の回収 |

| 落下距離 | 最終支点からの登降分×2+α | ロープのたるみや進展分 | ロープのたるみや進展分 |

| グラウンドフォールの可能性 | あり | ほとんどなし | ほとんどなし |

| 技術 | 中上級者 | 初心者でも可 | 初心者でも可 |

| 重さ | ロープやプロテクション分 | 回収したギア分 | 回収したギア分 |

ダブルロープのシステムの流れと役割が理解できたら次はそれぞれの項目での具体的な内容の説明に入っていきます.

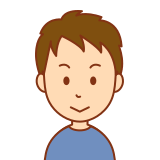

①登攀前の準備

登山道をアプローチして取付についたらいよいよ登攀の開始です.ここでは登攀の開始まえに取付で行うことを確認していきます.

- 装備の確認・振り分け(L)(F)

- ロープを流す/ロープを結ぶ(L)(F)

- セルフビレイ(F)

- ビレイ準備(F)

1.装備の確認・振り分け

登攀に必要な装備を振り分けます.主にヌンチャクやカムデバイスなどのプロテクションを必要な数リードに渡します.

2.ロープを流す/ロープを結ぶ

ロープに結び目ができていないか,切れかかっていないかなどロープの末端から末端まで確認します.その後,それぞれの末端を8の字結びでハーネスに固定します.フォローが2人いる場合にはロードは2本,フォローは1本ずつ固定します.

3.セルフビレイ

フォローはリードの落下時に飛ばされないようにセルフビレイをとります.ボルトがあれば支点を構築して,ない場合には木や岩などでとります.

4.ビレイ準備

確保器にロープをセットしてリードのビレイを開始します.

ロープワークについては下記リンクを参考にしてください.

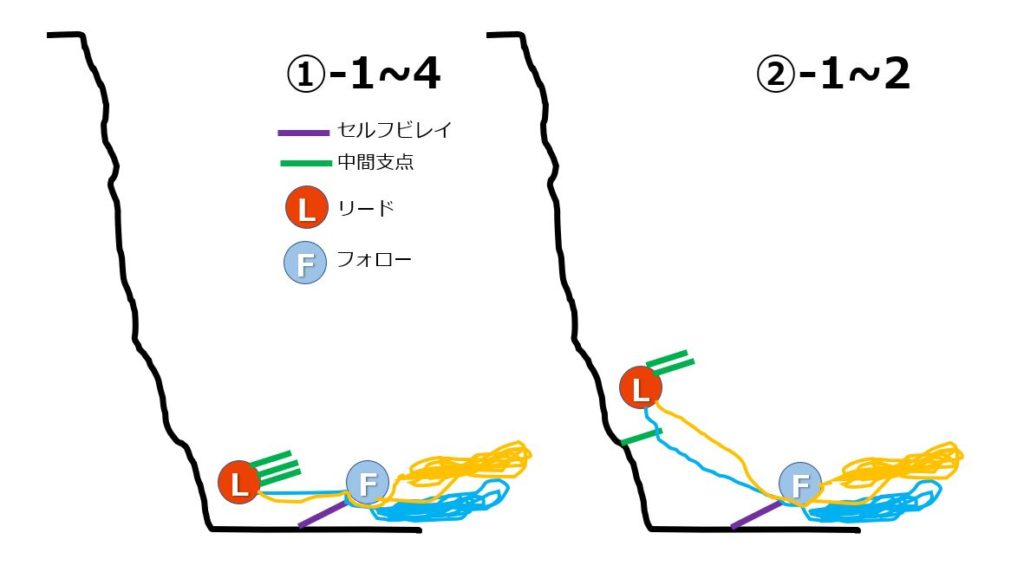

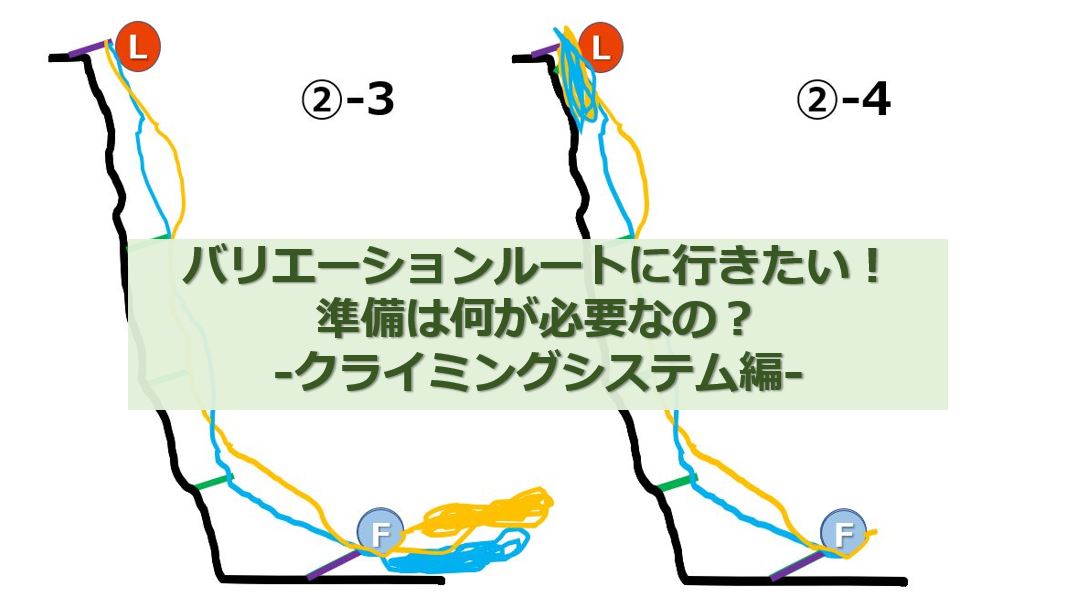

②リードの確保&登攀

- ルートファインディング(L)

- クライミング開始/中間支点(プロテクション)の構築(L)

- 終了点の構築/セルフビレイ(L)

- ロープ引き上げ/ビレイ準備(L)

※フォローはリードの確保を行う

リードは登る前にどのルートで登っていくかをある程度想像しておきます.

中間支点をとりながら登っていきます.最後の中間支点からの登降距離の2倍+ロープのたるみや進展分が落下距離となります.この落下距離が地面から最後の支点までの距離を超す場合にグランウドフォールとなります.グランウドフォールを避けるため最初の数支点はこまめにとるようにしましょう.

またボルトがあるルートではボルトにヌンチャクをかけて支点をとりますが,ない場合にはカムデバイスや木,岩などで支点を構築する必要があります.

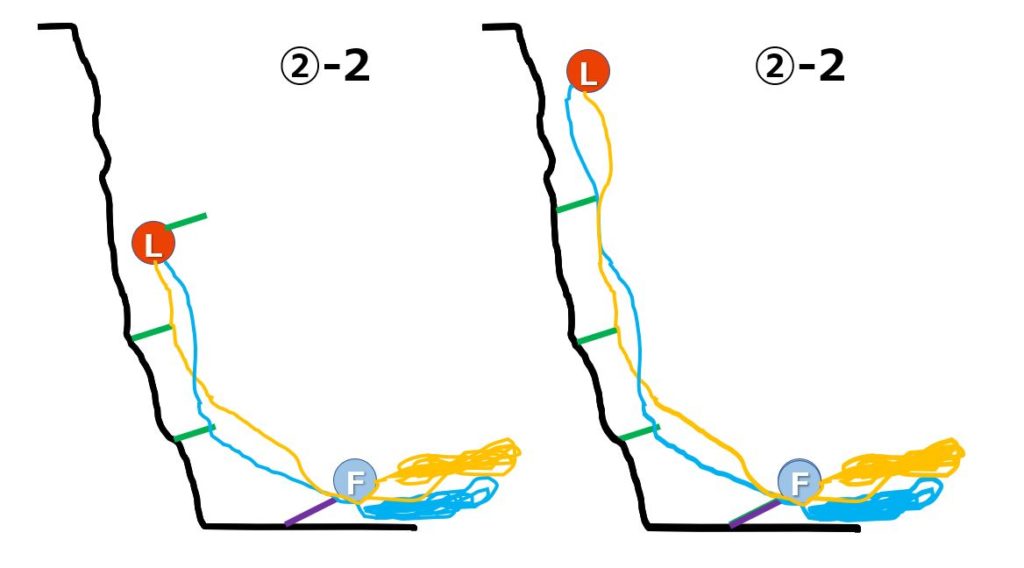

ロープがいっぱいになる前に終了点を構築しましょう.可能であればテラスなどの安定した場所がよいです.終了点を構築しセルフビレイをとったら一安心です.

セルフビレイをとったら余っているロープを引き上げます.目いっぱい引き上げたら確保器をセットしてビレイ準備を行い合図をします.

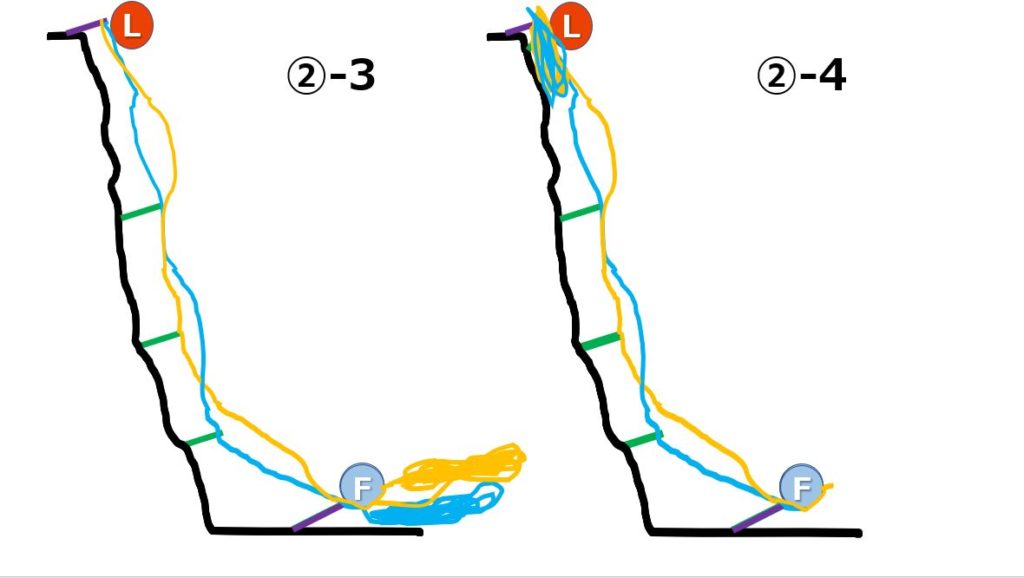

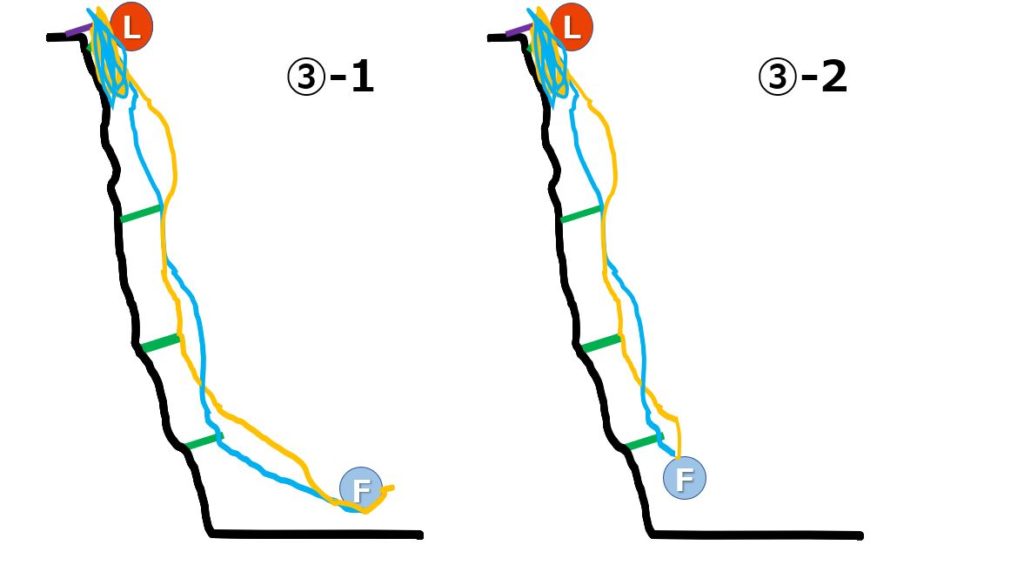

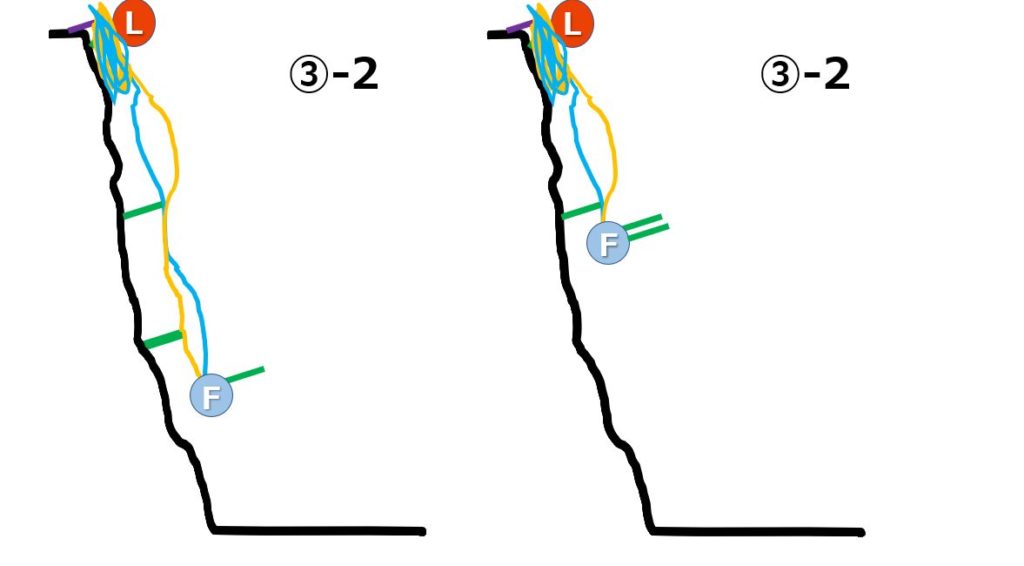

③フォローの確保&登攀

- セルフビレイ解除(F)

- 登攀/ギアの回収(F)

- 終了点でのセルフビレイ(F)

- ビレイ解除(L)

※1~3の間リードはフォローの確保を行う

リードから合図がでたらセルフビレイを解除して登攀を開始します.フォローは登攀しながらリードが設置した中間支点などのギアを回収します.

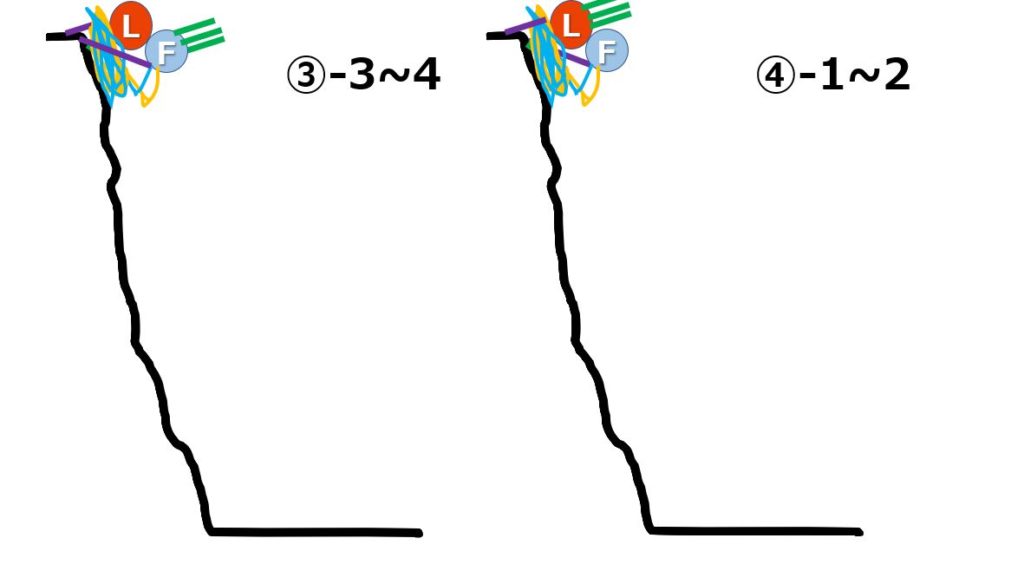

終了点までついたらリードと同じように終了点からセルフビレイをとります.フォローがセルフビレイをとったのを確認後リードはビレイを解除します.

④終了点でのギアの受け渡し

リード固定の場合

- ロープの引き渡し(L)

- ビレイ準備(F)

- セルフビレイ解除(L)

リードは次の登攀のためロープをフォローに渡します.フォローは①-4と同様に確保器をセットしビレイ準備を行います.ビレイ準備完了したらリードはセルフビレイを解除し登攀を開始します.

ツルベ式の場合(リードとフォローが1ピッチずつ交代で登る)

- ビレイ準備(L)

- セルフビレイ解除(F)

リードとフォローが交互に登る登り方をツルベ式といいます.ツルベ式では終了点到着後にリードがそのままロープをもってリードビレイ用の確保器をセットしビレイ準備をします.ビレイ準備が完了したらセルフビレイを解除してフォローがリードとして登攀を介します.

まとめ

クライミングシステムについて説明してきました.ロープワークと合わせて繰り返し練習してバリエーションルートに挑戦しましょう!!

コメント